禮尚往來是中國自古以來的傳統文化,送禮習俗歷史悠久,并遵循一定的規律與原則傳承至今,中國人的一生歷經出生、滿月、升學、喬遷、結婚、壽辰、出殯等重大紀念活動,對應的宴席請帖也五花八門,請客送禮的風氣深入社會人心并愈演愈烈,群眾面臨沉重的送禮經濟負擔。但是也有例外,江西省贛州市石城縣無論什么宴請都不送禮不收禮,在重禮且客家風俗濃厚的江西顯得“標新立異”,突出的移風易俗成果,在全國縣級層面都是鄉風文明的一道靚麗風景。為此,本調研通過實地走訪、個別訪談、文獻收集等方式,對石城縣“請客不收禮”這一特殊現象進行詳細調查,究其原因進行一番探索與思考。

一、背景介紹

1.移風易俗在鄉風文明與鄉村振興中的重要作用

中共十六屆五中全會把“鄉風文明”建設作為社會主義新農村建設的重大歷史使命,黨的十九大提出鄉村振興戰略,鄉風文明建設是鄉村振興的重要內容和推動力量。在全面建成小康社會、衣食住行已經不成問題的現階段,加強鄉風文明建設,不僅要讓農民“住上好房子、開上好車子”,還要讓農民“過上好日子、活得有面子”,滿足其精神需求。

群眾尤其是廣大農民的一致追求和愿望,就是追求科學文明健康的生活方式,渴望良好的人際關系和社會風氣,希望生活在和諧安定、協調有序的社會環境,盼望享受到現代化文明成果。通過移風易俗改變落后思想觀念,主動摒棄陳規陋習,形成良好的鄉風,能幫助農民樹立發展信心,正確處理富腦袋與富口袋的關系,提高思想道德水準,凝聚人心、振奮精神,為鄉村振興注入強大的精神動力。

鄉風文明建設毫無疑問是鄉村振興的難點,而改變約定俗成的傳統觀念,顛覆性的移風易俗則是鄉風文明建設的難點,要突破難點中的難點,既要傳承優秀傳統文化,更要發揮好先進文化、先進典型的引領作用。

2.鄉風文明中移風易俗存在的問題

改革開放40年來,鄉風文明建設持續受到黨和政府的高度重視。特別是黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央,采取了一系列繼承傳統、規范行為、凝聚力量的重要舉措,收到了很明顯的社會效果。但是,從石城縣往全國來看,從鄉風文明建設的重要內容——移風易俗來看,仍存在著一些需要我們認真研究的新情況和新問題。

重視物質文明輕視鄉風文明。鄉風文明中的移風易俗由于周期長、見效慢、難考核,一些地方把它當作“虛功”“慢活”,不愿投入太多精力。

重視政府主導作用輕視群眾主體作用。在一些經濟欠發達地區,由于投入能力不足,集體經濟沒有自身積累,往往是政府量力而行地辦一些具有民風民俗和文化引導的基礎性工作,不注意調動群眾的積極性,普及性小,沒有發揮群眾的主體責任和積極性,使鄉風建設的空間越發變得狹窄。

重視傳統文化輕視先進文化。在傳承優秀傳統文化觀念的引導下,本意是在繼承和發展上做文章,但由于缺乏理性研究,往往對傳統文化進行任意剪裁,找不準繼承與發展優秀傳統文化的路徑,出現了一些偏差,忽視先進文化和先進典型的引領作用。

3.“請客收禮”之風的蔓延

石城縣2019年農村居民年人均可支配收入10738元,城鎮居民年人均可支配收入27328元,全縣年人均可支配收入約17882元,全縣居民人均可支配月收入1490元,農村月人均可支配收入僅894元,考慮到貧富差距的因素,作為“被平均”的中下收入家庭,普遍的家庭都達不到平均數字收入。

盡管收入較低,送禮行為仍然存在攀比和就高原則,禮金勢必會節節攀升,隨禮也成為一種負擔。據統計,80年代以前,份子錢占月薪的六分之一左右,比例雖在緩慢上升,但比較穩定,比如工人普遍的月薪是42元,份子錢為8至10元;80年代,工人的月薪是55元,份子錢20至50元;90年代,人均月薪從幾十元增加到上百元,份子錢一般50元起,也存在能者多隨;進入21世紀,最初正常水平的份子錢是100元,近五年,300至600元的紅包只是薄禮,“財大氣粗”的不乏1千起步。

與此同時,不少青年人結婚,發請柬的對象越來越廣,一些人不過點頭之交、非親非故,也會莫名收到請柬,不少人直言請客很大部分原因是為了收回禮金,如果收回的禮金與送出去的不對等,難免心理失衡。

二、基本情況

1.石城縣基于“請客不收禮”的鄉風文明建設突出表現

為了解決鄉風文明建設中尤其是移風易俗中存在的以上問題,石城縣干部群眾抓住了主要矛盾的主要方面,經過長達20多年的約定俗成和潛移默化,中央蘇區全紅縣、純客家縣——石城縣婚喪喜慶“請客不收禮”已蔚然成風。這一獨特景象越來越引起人們的關注,并被中央電視臺、人民日報等媒體宣傳報道,也成為一個全域旅游示范縣城在鄉風文明建設上的響亮名片。

石城縣“請客不收禮”新風尚作為鄉風文明中移風易俗的核心內容,回答了在經濟欠發達地區的鄉風文明建設中的問題:那就是物質文明與鄉風文明并重,強化政府主導而發揮群眾主體作用,重視傳統文化更要發揚先進文化、先進典型。

2.石城縣“請客不收禮”的發展進程

通過對石城縣各個鄉鎮的部分黨員干部群眾的抽樣訪談,他們回憶二十多年前石城縣和贛南地區的其它縣一樣,請客送禮之風盛行一時,民眾婚喪嫁娶、搬家喬遷、生日祝壽等酒席繁多,而且隨著經濟收入的增加和攀比之風的興起,送禮金額和酒席規模都大幅提升,群眾詼諧的把收到請柬戲稱為收到罰單。改變源自上世紀90年代末,社會盛行的送禮風氣在局部悄然發生變化,個別鄉鎮開始出現“請客不收禮”的現象。

“請客不收禮”的源頭,目前民眾普遍認為開始于石城縣屏山鎮長溪村。在公開訪談中,屏山鎮長溪村原支部書記賴運根回憶長溪村大概在1992年上下,村民婚喪酒席開始不收禮,但沒人記得清是哪一場酒席、哪個人家開始的。長溪村1997年成立祠務委員會,祠委會成員也帶頭“請客不收禮”,漸漸地村民也效仿。原石城中學校長劉化堯也回憶,在21世紀前后出現了一些鄉賢,或是先富起來的人領頭不收禮。然后被人效仿,逐漸地“請客不收禮”范圍不斷擴大,之后就漸漸形成了一個新規矩。公開資料顯示,2002年至2006年時任屏山鎮黨委書記劉曉波認為當時屏山鎮已經流行紅白事項不收禮,劉曉波父親做壽請客還被“告”到紀委,后來經查明確未收禮,方才服眾。

經過一個反復、漸進的政府與民眾互動的過程,來自長溪村的新風,逐漸吹到所在鄉鎮、縣城。根據贛南師范大學客座教授、石城縣民俗學者溫涌泉的社會調查,石城縣“請客不收禮”這一民風的形成大致經歷了三個漸變階段:首先是請客收禮——爭風請客、攀比收禮,其次是請客退禮——表示心意、先收后退,最后是不收不送——人到禮到、不再收禮。中央八項規定出臺后,也進一步鞏固了不收禮不送禮的成果。

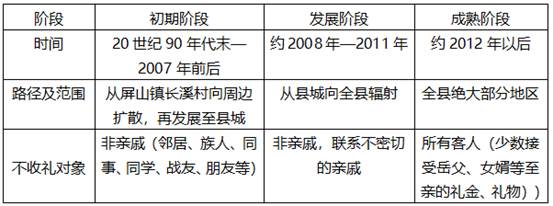

從“請客不收禮”的時間節點來看,90年代至2007年為初期階段,由屏山鎮的長溪村逐漸向周邊和縣城擴散,當時的不收禮對象主要針對的是一些非親戚;2008-2011年為其發展階段,由縣城向全縣輻射開來,此時除了對非親戚不收禮,對于聯系不密切的親戚也不收禮;成熟階段大約在2012年以后,此時全縣范圍絕大多數地區對所有的賓客都不收禮,少數情況下至親的禮物、禮金會收取。

表1 石城縣請客不收禮現象各階段的主要情況

[1]

從“請客不收禮”的宴席類別來看,總體是隨著時間的推移逐步擴大。2005年是祝壽、升學、開業等不收禮,2006年增加喬遷不收禮,2007年女兒出嫁也不收禮,2008年結婚也加入不收禮行列,2009年感謝親友探望、慰問病(傷)也實行不收禮. 2010年辦喪事不收禮,2012年后所有客宴皆不收禮。

三、石城縣“請客不收禮”的積極作用與成因

(一)“請客不收禮”的積極作用

有助于移風易俗、量力而行、節儉辦宴,社會風氣明顯好轉。請客不收禮不僅從經濟上解放了主客雙方,更形成了“君子之交淡如水”的宴請禮儀之風,對促進良好政風黨風,形成文明新風起到了積極的作用。

有助于純潔關系、增進情誼、促進和諧,領導干部輕裝上陣。領導干部以往赴宴與請客時,往往左右為難,如今既免去了不得不隨禮的顧慮,也鏟除了借請客之名行賄受賄的土壤,更好地保護了廣大領導干部,為其卸下了思想包袱,促使集中精力開展工作、集中心思服務群眾。

有助于遏止腐敗,純潔黨風、政風,干群關系明顯好轉。過去個別領導干部借請客之名受賄索賄,群眾反映強烈,“請客不收禮”以后,干群之間不再因為送禮收禮而產生隔閡,黨員干部同人民群眾之間的關系更加密切。

有助于繼承與發揚客家精神。“山精山角落,新衫底下著。”諺語中客家人把舊衣服套在新衣服上穿,以舊衣保護新衣服,客家人素有艱苦奮斗、崇尚節儉的傳統美德。“請客不收禮”不僅有效控制了宴請規模,節省了不必要的開支,更充分彰顯了客家人熱情好客、博大胸襟的客家精神。

(二)“請客不收禮”的成因

1.群眾的主體自發行為,思想觀念發生顛覆性轉變

“請客不收禮”歸根結底是石城縣群眾自發的一種行為,由屏山鎮一些外出務工人員和鄉賢率先發起,自掏腰包向親朋好友、左鄰右舍提供免費酒席。石城縣是一個離最近的市區都有近200公里的偏遠山區小縣,改革開放后農村人口主要的出路就是外出打工,即使到了現在依然是個人口流出縣。外出人員向沿海城市等地短暫或長期移居,經濟收入相對留守人員大幅增加,而在流入地消費結構受限,逢年過節衣錦還鄉,為了顯示身份地位,也為了慰勞鄉鄰和情感交換,顛覆性的出現請客不收禮的思想轉變。與此同時,當地人認識到請客送禮越來越成為人情難題,今天你送禮、明天我收禮,互相攀比,增加了雙方的經濟壓力,不如大家都不收不送、宴席從簡,漸漸的“請客不收禮”也成為一種“攀比”,這次比的是好客大度和自覺主動地移風易俗的決心。

2.客家文化習俗的繼承與發展

石城素有“閩粵通衢”“客家搖籃”之稱,是客家民系的重要發祥地、客家先民遷徙的重要中轉站、中華客家文化的重要發源地,客家風情濃郁,客家民俗文化、飲食文化依然保存中原古韻,民風純樸、熱情好客是客家石城人最顯著的特征之一。結婚嫁娶、喬遷大喜、滿月過周,客家人總是喜歡邀請各方親朋好友前往聚餐,宴請的最初目地并不是為了收取賓客的紅包,根本目地是邀請親朋好友前往相聚,共享喜悅之情,這種好客的風俗習氣延續了千年之久。同時,不安現狀、開拓創新也是客家精神的重要內容,20世紀90年代,隨著經濟社會的發展,石城人弘揚客家人熱情好客、勤儉節約的精神,勇于突破現狀,塑造了“請客不收禮”新風。

3.干群互動,政府因勢利導

石城“請客不收禮”風氣的形成,離不開當地政府的積極引導、主動作為。20世紀末以來,石城縣歷任領導班子針對石城窮困現狀,民風厲行節儉,極力推行置辦酒席簡單化,高頻率大力度地對節儉辦酒、請客不收禮行為進行規范引導,并出臺規范文件,嚴禁黨員領導干部借席斂財,明文要求縣鄉領導干部向紀委報告婚喪喜慶等事宜,并在申報表中鄭重承諾“請客不收禮”,事后還需書面報送操辦情況,接受組織審查。以石城縣琴江鎮為例,2015年4月收到縣級印發的《關于領導干部操辦婚喪喜慶事宜實行“兩報告一承諾”的暫行規定》的通知,2017年3月收到縣級轉發的省紀委機關、省委組織部、省監察廳《關于領導干部操辦婚喪喜慶事宜實行“兩報告一承諾”的暫行規定有關問題的說明》的通知,鎮村干部(含村書記主任)及近親屬操辦婚喪喜慶事宜,需向鎮紀委監委填寫事前報告單,作出不大操大辦、不收禮的廉潔文明承諾,事后填寫操辦情況報告單,組織給出審核意見。根據書面統計,2018年琴江鎮黨員領導干部因為婚喪喜慶事宜向鎮紀委進行“兩報告一承諾”的有9例,2019年有8例,2020年有11例,2021年上半年有5例。

文件的生命在于落實,在于較真碰硬、說到做到。1994年,時任大由鄉黨委書記廖某某超標辦酒席,紀委在全縣通報并處以每桌50元的罰款;2009年,縣某局局長借宴席收受紅包,被誡勉談話等等。2009年至2011年任職石城縣委書記繆蘭英了解到石城不收禮的廣泛基礎,曾在全縣領導干部大會上一再要求各級干部凈化風氣,打響消滅“請客收禮”的攻堅戰。

紀檢監督部門、廣大群眾切實發揮監督作用,對大操大辦、請客收禮的黨員干部嚴肅追究責任。通過縣鄉黨員領導干部率先垂范,以身作則,促進了移風易俗、民風轉變,在全縣范圍內形成了“請客不收禮”的良好社會風氣。

4.相對封閉獨立的地理人文環境

石城縣位于江西省東南部、贛州市東北部,位于贛州、撫州和福建三明、龍巖四市交匯處,距離最近的贛州市區都有近200公里,四周山嶺環繞,山地面積占89%,因"環山多石,聳峙如城"而得名石城。較為封閉的地理環境對人文環境產生了重要影響,使得石城處于相對獨立的社會,石城人和外縣、市的人通婚較少,與外縣往來人情也相對較少,在縣域范圍內,移風易俗容易形成流行態勢,有助于“請客不收禮”風氣的形成。

四、石城縣“請客不收禮”存在的問題與建議

通過對多位干部群眾的訪談,以及實地調查,我發現石城縣“請客不收禮”存在的主要問題有:

1.經過二十多年的約定俗成,請客不收禮已經成為整個縣的主流意識,但縣內極個別區域仍存在收禮或反彈收禮現象現象,尤其是靠近寧都、廣昌、瑞金、寧化、長汀的個別村,和外縣親友往來更頻繁、習俗更近,存在受對方收禮習俗同化的趨勢。石城縣高田鎮偏遠村一位不愿透露姓名的村民直言,在縣城請客一般是不收禮,但在本村辦席請客的部分村民直至今日依然收禮。而對于因為求學、就業、婚嫁等原因與外縣有請客收禮往來的年輕人,因為隨過禮,請客時大多也會針對個人進行收禮。

2.盡管不收禮,有相當一部分請客主人好面子、擺闊氣,大操大辦,宴請人員明顯過多,普通婚宴可達50桌,本人作為一名鄉村基層干部,甚至親身見過當地干部婚宴(男女方雙邊)桌數可達80桌。另外,按照石城當地結婚普遍不收彩禮的習俗,男方除了要購置金銀首飾、支付大額改口紅包等,最大的支出便是承辦雙邊的酒席費用,待婚群眾請客壓力不小。

3.宴請名目依然過多,若有人因為患病或意外受傷,按照當地客家習俗,傷病治愈后一般會辦中小型宴席,以慶賀傷愈與感謝親友探望,醫藥費和辦宴都是一筆不小的開支。另外,不少信佛群眾不僅花費上萬請僧人居家念經達數十天,念經結束時還會舉辦數十桌的齋宴,本人作為一名村干部,也見證過類似宴請。

4.宴席浪費越來越嚴重。酒宴主菜一般有 13 個以上,且一般90%為葷菜,菜量偏大,膳食搭配不科學,客人因為不隨禮也不好意思打包剩菜,造成浪費。不少客人不赴宴卻不提前告知主人,特別是喪事宴有的多達三成左右的客人不赴宴,造成浪費。

5.黨委政府有關監督管理部門監督落實不夠,部分干部認為“請客不收禮”已經成為約定俗成的規矩,對領導干部“兩報告一承諾”的貫徹落實有所放松,事前事中管理不嚴、事后審核也存在走過場的現象,導致部分領導干部及其近親屬操辦婚喪喜慶事宜蒙混過關,部分人不向組織報告或不如實報告,部分人大操大辦、鋪張浪費較為嚴重。

針對以上存在的問題,有以下幾點建議

1.官方媒體與民間協會組織應借助電視廣播、新聞網絡等工具,加強對石城全域縣城“請客不收禮”的宣傳報道,不僅要鼓勵當地干部群眾保持良俗,更要把這種移風易俗的鄉風文明新風尚推向全國,惠及更廣大的人民群眾。

2.領導干部要率先垂范,繼續促進紀檢監督部門、廣大群眾切實發揮監督作用,強化監督懲戒力度,落實“兩報告一承諾”,決不允許黨員干部在操辦婚喪喜慶事宜中陽奉陰違、破會良好社會風氣。

3.有關部門加大移風易俗的宣傳力度,引導科學信教,加強殯葬管理。餐飲協會引導餐飲業推出一些更能體現石城客家特色、分量更少、膳食搭配科學的酒宴菜肴,鼓勵光盤行動。

4.倡議廣大群眾繼續發揚艱苦奮斗、勤儉節約、改革創新、移風易俗的精神:繼續堅持移風易俗、量力而行,減少舉辦不必要的宴席;推崇宴席規模從小從簡,避免高檔菜肴;明確告知赴宴與否、幾人赴宴,避免浪費:保持帶頭不送禮不收禮,減少金錢客套、增加真情實意。

作者簡介:

李家明,男,1993年11月出生,吉林大學圖書情報碩士研究生,江西省委組織部2019年定向選調生,2019年12月加入中國共產黨,現為贛州市財政局機關黨委四級主任科員, 2019年10月至今入村任石城縣琴江鎮興隆村主任助理。

[1]黃柏清《對江西省石城縣請客不收禮新風尚的調查及思考》,環球市場信怠導報,2016年第45期第141頁。